—红色文化主题月系列活动—

走近德州革命文物⑧ | 乐陵文庙(冀鲁边区军政干部训练学校旧址)

时间:2024-07-29 11:24

地点:山东·德州市

为庆祝中国共产党成立103周年,大力开展红色文化主题月活动,德州市文旅局举办“走近德州革命文物”,讲述革命文物背后的红色故事线上展播活动。

乐陵文庙(冀鲁边区军政干部训练学校旧址)始建于明洪武二年,为山东省第二批重点文物保护单位,现仅存大成殿、东西庑三座文物建筑。其形制规格较高,建筑艺术价值较高。

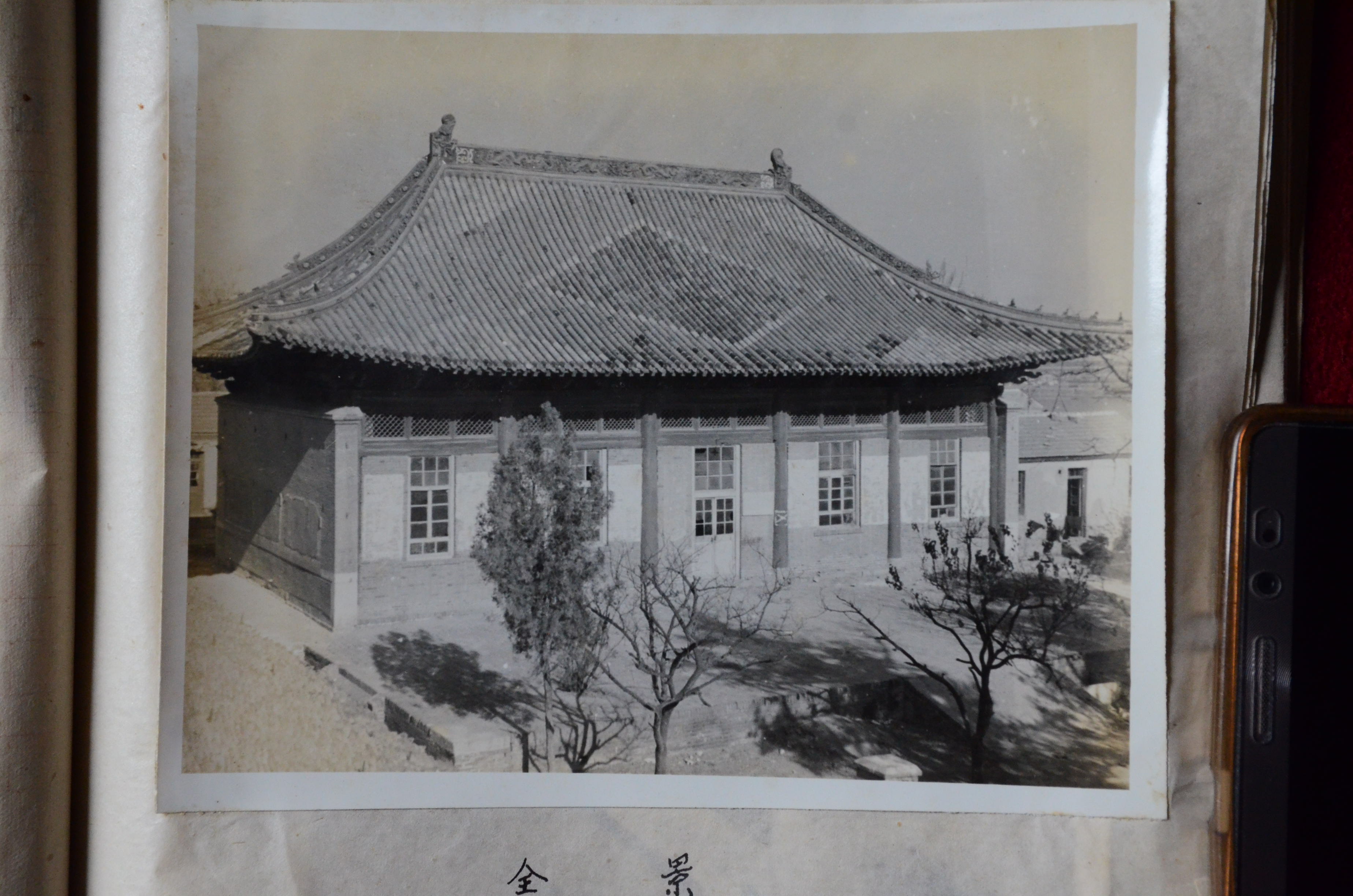

图1:乐陵文庙大成殿南立面

乐陵文庙(冀鲁边区军政干部训练学校旧址)位于乐陵县城内开元大街与兴隆大街交汇处,始建于明洪武二年(1369年),明清两代历经数次维修扩建,曾是一组规制完整的文庙建筑群,原有戟门、棂星门、泮池、大成门、大成殿、东西庑、明伦堂、崇圣殿等建筑,现今仅存大成殿、东西庑三座文物建筑。大成殿为庑殿顶,面阔五间,通面阔20.8米,进深三间,通进深11米,高9.88米。殿顶绿琉璃瓦覆面,黄琉璃瓦剪边和菱形聚锦。正脊为双龙戏珠图案,两端龙吻,戗脊安装有戗兽及跑兽。重昂五踩斗拱,平身两攒。七檩抬梁式木构架。其形制规格较高,建筑艺术价值较高,已载入《中国名胜词典》。

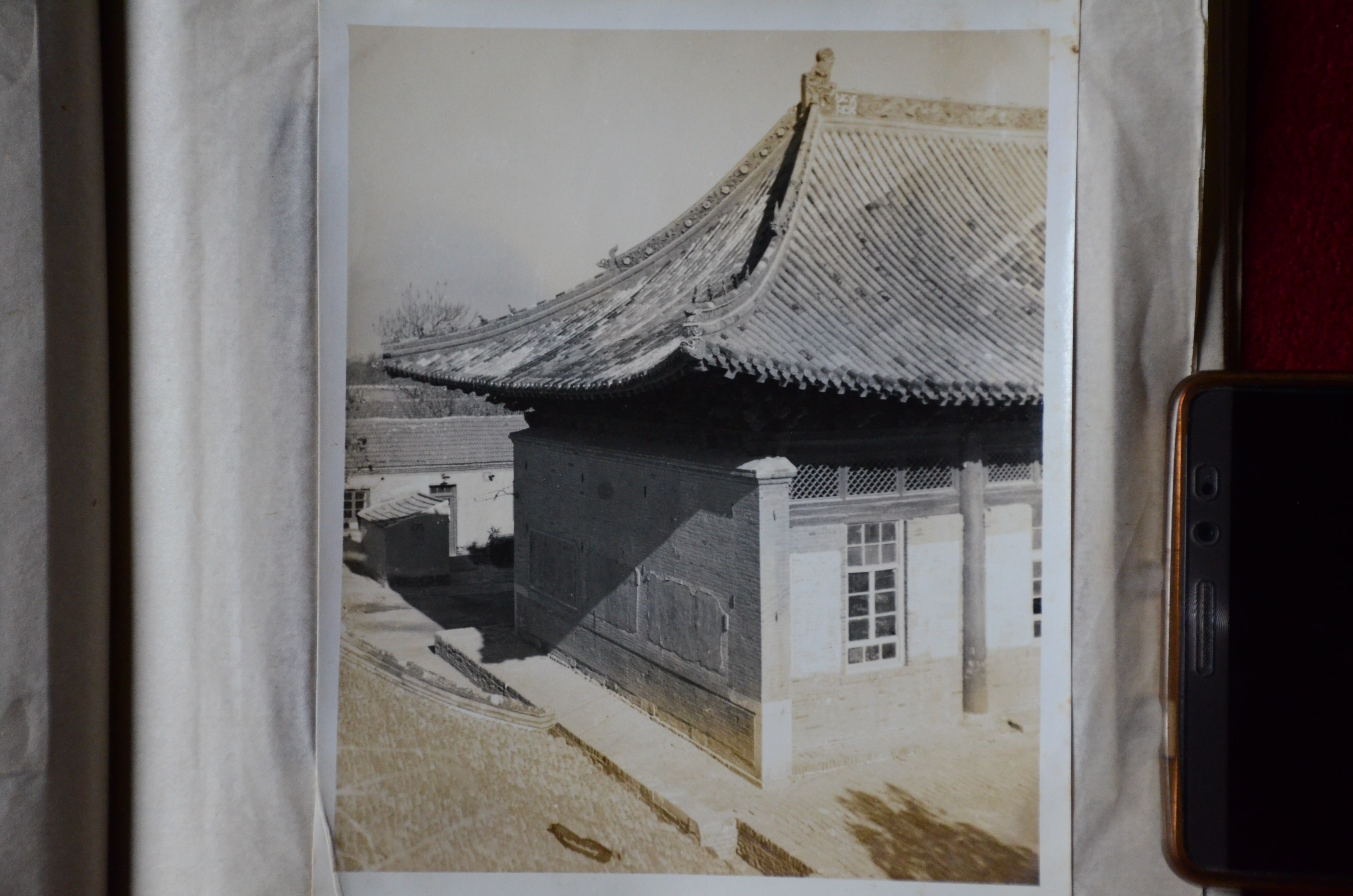

图2:乐陵文庙大成殿老照片

东西庑对称布置,硬山卷棚顶前出廊建筑,体量及形制相同。面阔七间,通面阔23.89米,进深二间,通进深6.18米,建筑面积147.64平方米。布瓦筒瓦屋面,铃铛排山垂脊。室内抬梁式木构架,前出廊,明次间各设四扇槅扇门,梢间及尽间设四扇槅扇窗。外墙面青砖趟白墙,室内青砖砌筑下碱,上身为混水墙面。

图3:乐陵文庙大成殿老照片

1938年9月,肖华率东进抗日挺进纵队进抵乐陵,在文庙重组中共冀鲁边区特工委和军政委员会,并开办冀鲁边抗日军政学校,又名“军政干部训练班”。在1937年冬至1939年春,乐陵县城是冀鲁边区政治、军事、文化中心,时有“小延安”之称誉。

图4:乐陵文庙大成殿北立面

完整性:文庙内除大成殿、东西庑等主要建筑保存较好,其他建筑因自然、人为因素影响在不同时期遭受破坏,戟门、乡贤祠、名宦祠于1979年复建,恢复原有格局,完整性受到破坏。

图5:乐陵文庙大成殿角科斗拱

真实性:文庙大成殿、东西庑等建筑于2003年再次维修,造成过度修缮,部分原有构件被拆除更换,其真实性受损。但文庙文物建筑主体结构及形制特征、材料和工艺特点等方面基本保留了历史原状,具有鲜明的地方特色。

图6:乐陵文庙大成殿平身科斗拱

1938年8月,冀鲁边区特工委和军政委员会组建,标志着边区抗日根据地的正式形成。9月,八路军115师三四三旅政委肖华,率一百多名军政干部进驻乐陵县城,改组冀鲁边区中共特工委,重组军政委员会,组建八路军东进抗日挺进纵队司令部,并创办边区抗日军政学校,又名军政干部训练班,为抗战培养了大批军政人才。军政学校校舍包括文庙大殿,东、西庑等建筑。边区党政军高级干部会议、军政委员会以及挺进纵队司令部的机要会议也时常在此召开。

图7:乐陵文庙大成殿三交六碗菱花窗

1939年初,边区党政军中枢机关陆续撤离乐陵县城,分散到乐陵西北部黄夹镇、西南部孔镇、南部郑店镇乡村。今黄夹镇大桑树村一处民居院落,当时常设冀鲁边区特工委和115师教导六旅(由挺进纵队所辖永兴、平津两个支队的一小部八路军主力部队扩编后于1940年春组建)司令部中枢机关,边区党政军重要会议均在召开。

图8:乐陵文庙东庑西立面

自1941年后,日军对冀鲁边区采取“拉网扫荡”和“铁壁合围”等绞杀策略,边区抗日军民进入最艰险的抗战时期。其间,仅有据可查的大小战斗就有一千余次,县团级军政干部牺牲七十多名(副旅以上十四名,占全国同类抗战人员牺牲人数的十分之一)。乐陵县长余志远壮烈捐躯、铁营洼突围等事件,充分反映了这一时期战争的残酷。

图9:乐陵文庙西庑东立面